オウンドメディアに興味があるけれど、始め方が分からない。

ITのこともよく知らないし、難しそうと思う方が多いかもしれません。

しかし、現在は様々なツールやサービスが準備されているため、プログラミングなどの専門的な知識が無くてもオウンドメディアを始めることが可能です。

この記事では、オウンドメディアの作り方をご紹介します。

こんにちは。BlueAgeです。

BtoB事業者向けにオウンドメディアを活用したコンテンツマーケティングのコンサルティングを行っています。コンテンツマーケティングやオウンドメディアと聞くと、「難しそう」「続けるのが大変そう」と思うかもしれませんが、実は低コストで始められて効果は抜群のマーケティング手法なのです。

この記事ではオウンドメディアの実践方法をご紹介していきます。

この記事の概要

| 対象者 | これからオウンドメディアを始めようと思っている、特にBtoBマーケター |

| わかること | オウンドメディアを立ち上げるまでの大まかな流れ |

| 特長 | 実際のオウンドメディアを例に挙げて紹介 |

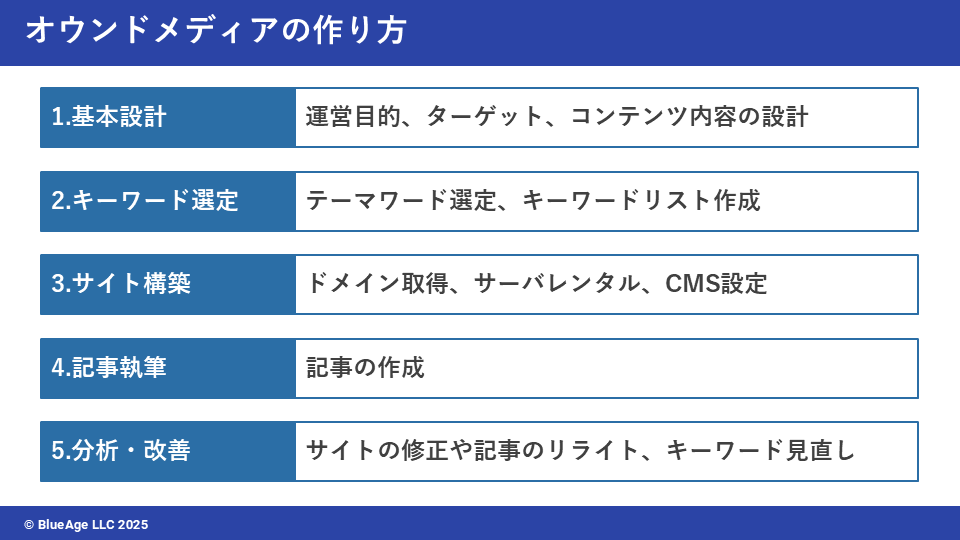

オウンドメディアの作り方5ステップ

オウンドメディアは大まかに以下の5ステップで作成します。

では、各ステップを細かく見ていきましょう。

なお、わかりやすくするために著者が運営している実際のBtoB向けオウンドメディア「たすけてACCESS」を例に出しながらご説明します。

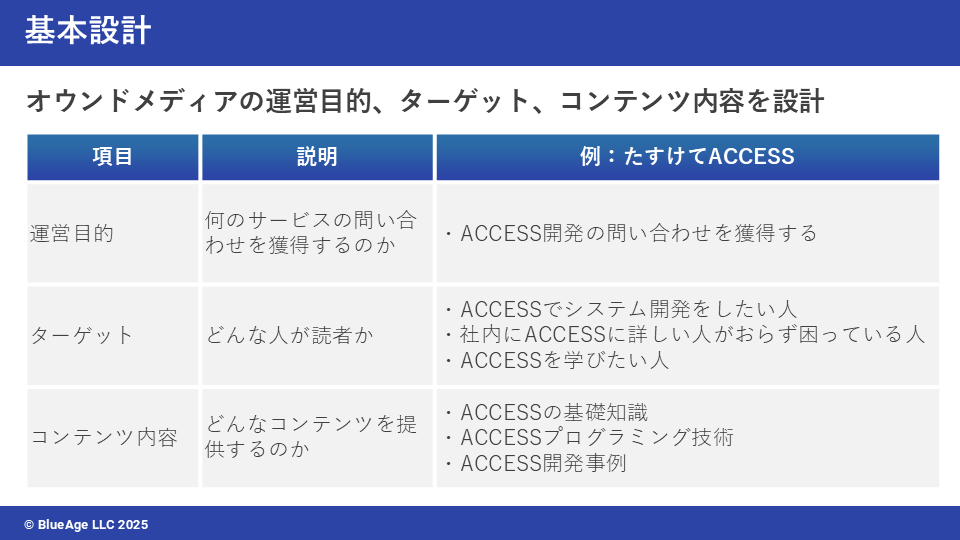

基本設計

最初はオウンドメディアの基本設計を行います。

ここでは、運営目的、ターゲット、コンテンツ内容を決定します。

以下にそれぞれの項目を説明します。

運営目的

オウンドメディアの運営目的です。

どんなマーケティング施策も目的が明確でないと成果を出すことができません。

オウンドメディアも同様で、どのような成果を達成するかを明確化します。

特にBtoBマーケティングにおけるオウンドメディアの運営目的は主に以下の2つです。

- 見込み顧客からの問い合わせを獲得する

- 自社の認知を高める

基本的には1.見込み顧客からの問い合わせを獲得するを目的とすることが多いでしょう。

手順としては別途ランディングページを準備して、オウンドメディアからランディングページへ誘導していくことになります。複数のサービスがある場合は何のサービスの問い合わせ獲得を目的にするかを決める必要があります。

この場合は問い合わせ数などが目標となるでしょう。

オウンドメディアとランディングページの違いについては以下の記事を参照ください。

一方、2.自社の認知を高める場合は、より多くの人にサイトを見てもらい、自社のことを知ってもらうことが目的となります。

この場合はサイトの閲覧数や訪問者数で目標設定することになります。

ターゲット選定

オウンドメディアを成功させるうえで欠かせないのが、「誰に向けて発信するのか」を明確にすることです。これが曖昧だと、同じオウンドメディア内でも記事の内容がバラバラになってしまいます。

まずは、自社のサービスや商材を必要としている理想の顧客像を設定しましょう。BtoBの場合であれば、業種・職種・役職・課題・情報収集の手段などを具体的に描き出すのがポイントです。

例えば「中小企業の経理担当者で社内ではExcelなどに詳しく、ACCESSを使った売上管理、請求管理のデータベース運用を任されているが、自身のスキル不足を感じている」など、実際の顧客に近い人物像を思い浮かべると、必要な情報や適切な表現が自然と見えてきます。

複数のターゲットが想定される場合も、最初はひとつに絞るのがコツです。焦点が定まった分、コンテンツの質と反応は大きく変わってきます。

コンテンツ内容

最後にコンテンツの内容を設定します。

今回作成するオウンドメディアで、ターゲットに向けてどんな情報を提供するか、ということです。

たとえば、「ACCESSでデータベースを実際に構築するための実務的ノウハウやTIPS、開発事例の情報を提供する」といった具合に、読者にどんな価値を提供するかを明確にするのがポイントです。

コンテンツを考える際に特に重要なのは、「それは本当にターゲットが求めている情報なのか」という点です。自社のサービスに目線が寄りすぎると営業色が濃いコンテンツとなってしまいます。

そうではなく、「顧客からよく相談されること」「問い合わせをよく受ける質問」「仕事をしていてよく見かける問題」など、ターゲットが困っていて知りたいと思う情報をもとに構成しましょう。

キーワード選定

基本設計が終わると次に行うのがキーワード選定です。

このプロセスはオウンドメディアを多くの人に見てもらうために非常に重要です。

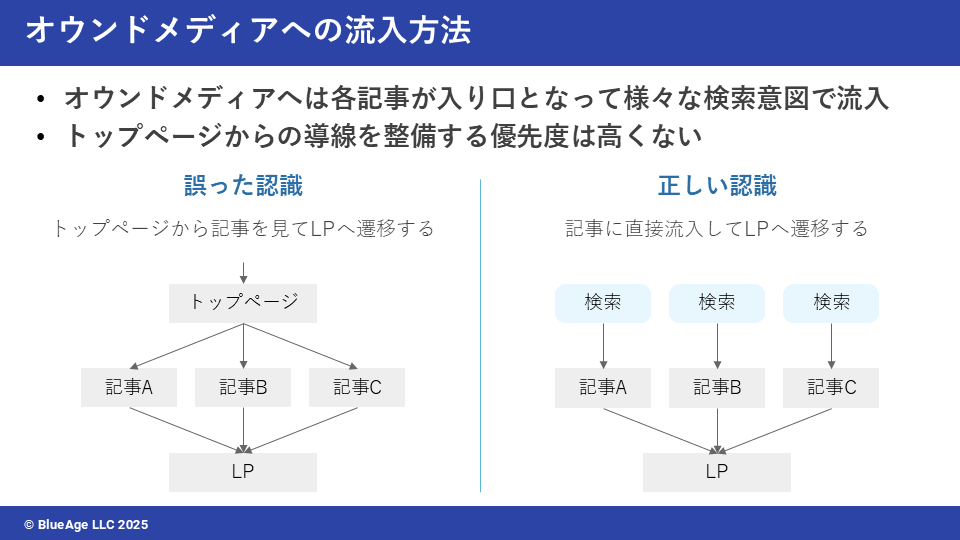

なぜなら、オウンドメディアへの流入はトップページ経由ではなく、Googleなどの検索画面から直接各記事に流入してくるからです。

オウンドメディアを作るとなると最初にトップページの構成に凝る方がいますが、外部からの流入が少ない立ち上げ当初は、トップページに力を入れても効果が出にくいことがほとんどです。

むしろ、オウンドメディアが軌道に乗ると、トップページよりも他の記事の方が閲覧数が多くなることが正常な状態であると言えます。

そのため、オウンドメディアの成功を左右する記事への流入を増加するために、どのような検索キーワードでどのような検索意図をもってユーザーが検索した際に、どんな記事を表示させるか、という点がオウンドメディアで最も重要なポイントとなります。

テーマワード選定

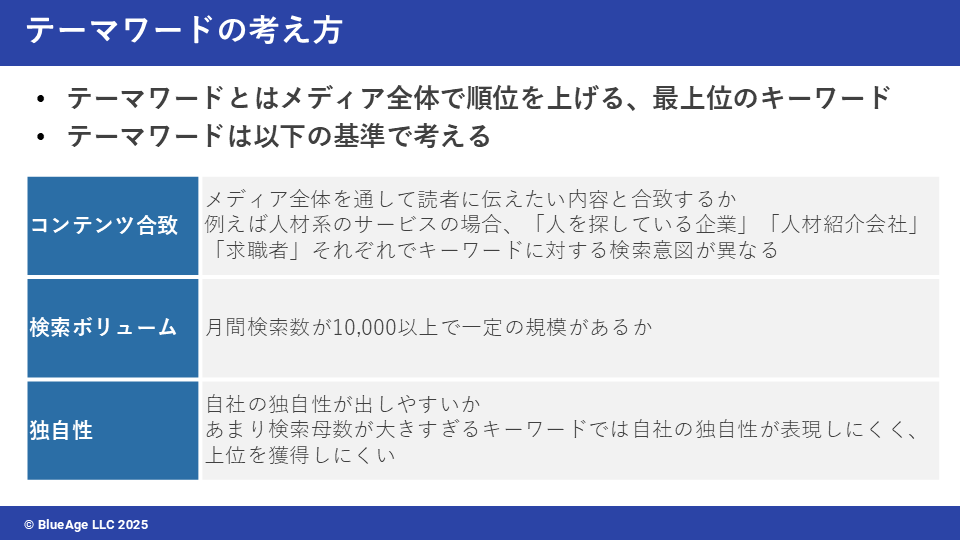

キーワード選定をする際に、最初に行うのがテーマワードの選定です。

テーマワードとは、オウンドメディアの各記事ではなく、メディア全体で順位を上げていく、最上位のキーワードです。

テーマワードを選定する際は以下の3つの基準で考えるとよいでしょう。

1.コンテンツ合致

メディア全体を通して読者に伝えたい内容と合致するか、という観点です。

例えば人材系のサービスの場合、「人を募集している企業」「人材紹介会社」「求職者」それぞれで同じキーワードであっても検索意図が異なることがあるため、実際にそのキーワードで検索した際に上位表示される記事を見て、自社が訴求したい内容と合っているかを確認しましょう。

2.検索ボリューム

設定したキーワードの検索数自体が少ないと、オウンドメディアの閲覧数もすぐに上限が来てしまいます。また、検索数が少ないキーワードに関連したビジネスは市場性が低いとも言えます。

そこで月間検索数が一定数以上のキーワードをテーマワードに設定しましょう。

目安としては月間検索数が10,000回以上のキーワードを選定します。

3.独自性

最後は自社の独自性が出しやすいか、という点です。

検索母数が大きすぎるキーワードでは自社の独自性が表現しにくく、上位を獲得しにくくなります。一定の検索ボリュームを確保しつつも、キーワードを絞り込んで「ここなら自社の独自性が出せて勝てる」と思えるキーワードを探しましょう。

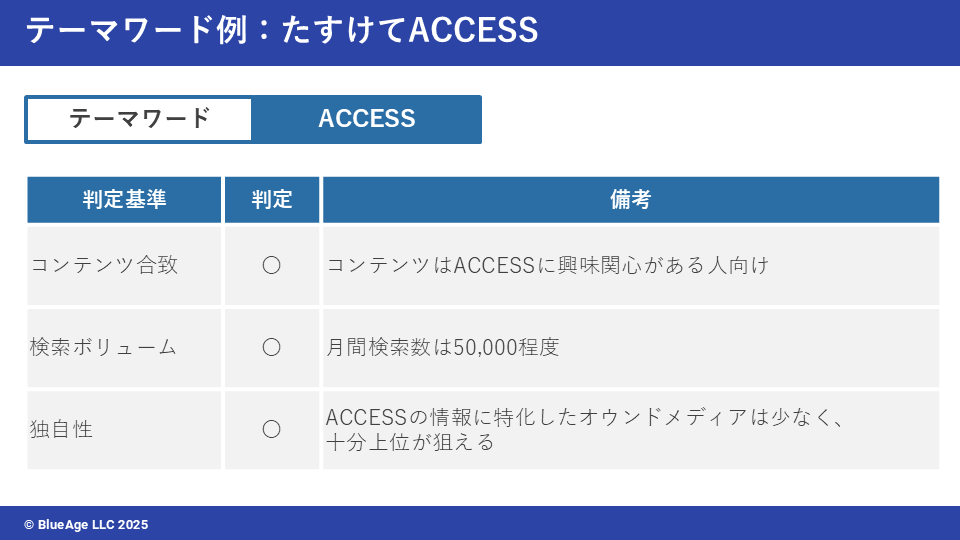

上記の基準をもとに、実際に「たすけてACCESS」でのテーマワード選定を行った結果が下記です。

「たすけてACCESS」の場合は、上記のように3つの基準を満たしたバランスの良いテーマワードであると言えます。

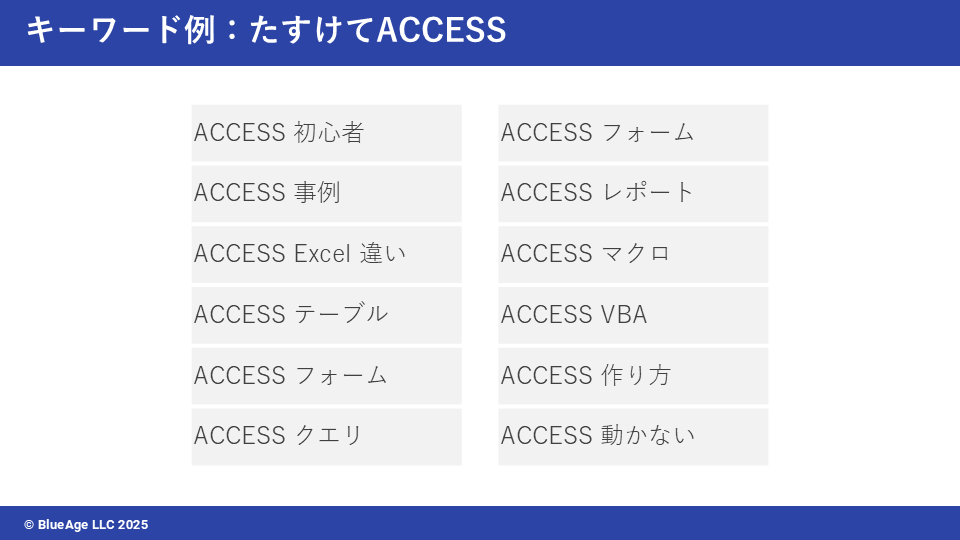

キーワードリスト作成

次に、キーワードリストを作成します。

キーワードリストとは、ユーザーが検索に用いるワードをリスト化したもので、今後の記事作成のベースとなるものです。

オウンドメディア立ち上げ時は最低100個はキーワードをリストアップしておくとよいでしょう。

今回のオウンドメディアのターゲットとなる人が検索しそうなキーワードを自分で考えます。

ここは生成AIなどの力を借りてもよいでしょう。

この際、テーマワードをキーワードに盛り込むようにしましょう。

テーマワードが毎回キーワードに入っていることで、テーマワードに関する情報を扱っているオウンドメディアであるということがGoogleの検索エンジンに認識されやすくなります。

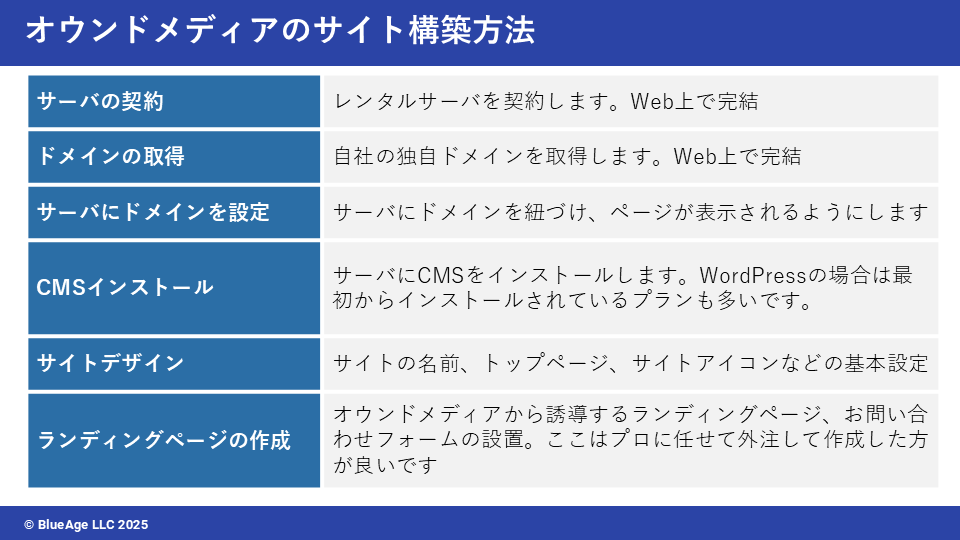

サイト構築

続いて、実際にオウンドメディアのサイト構築に入っていきます。

Webサイトを作るなんて自分には無理、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、最近はかなり便利なツールが増えていますので、専門的な知識がない人でもサイトの構築が可能です。

サイト構築は以下の流れで進めます。

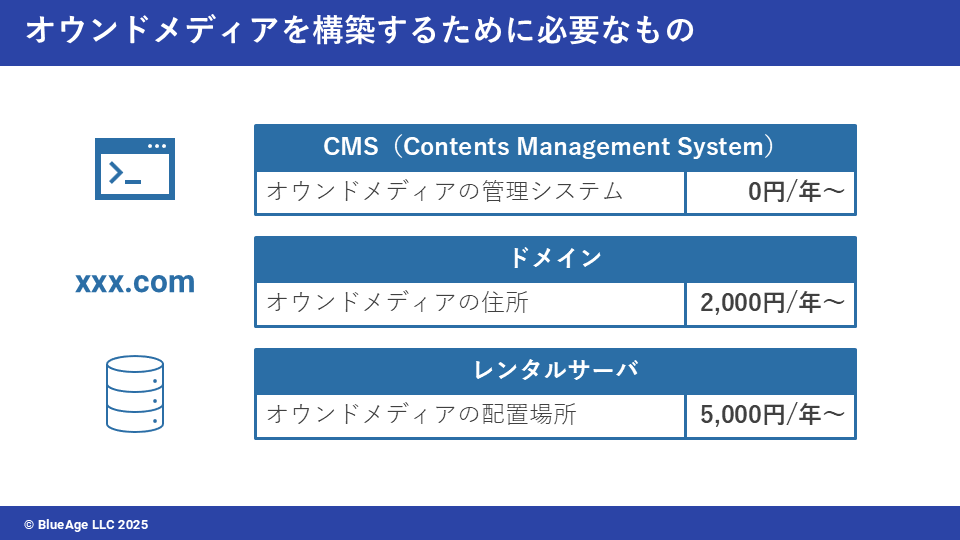

オウンドメディアのサイトを構築するためには準備しなければいけないものがあります。

それが以下の3つです。

レンタルサーバ

オウンドメディアはWebサイトですので、そのWebサイトを運営するためのサーバが必要です。

ただ、自社でサーバを導入する必要はありません。安価な月額でサーバをレンタルすることが可能です。レンタルサーバー事業者からサーバをレンタルして準備しましょう。

ドメイン

ドメインとは、オウンドメディアのWeb上の住所になるものです。

自社独自のドメインを独自ドメインと呼び、xxxx.comのような形で取得します。

こちらも比較的安価に取得可能です。

レンタルサーバ事業者自体がドメインの取得代行も行っているケースが大半ですので、こうしたサービスを利用して取得しましょう。

CMS(コンテンツマネジメントシステム)

コンテンツマネジメントシステムとは、オウンドメディアの記事やページを管理するためのシステムです。本来、オウンドメディアはWebサイトですのでHTMLという言語で記述されています。

ただ、誰もがHTMLをわかるわけではないので、HTMLを記述せずに画面操作だけでWebサイトのコンテンツを作成・管理できるようにしたものがコンテンツマネジメントシステムです。

コンテンツマネジメントシステムにも様々なものがありますが、、最も有名なものがWordPress(ワードプレス)です。WordPressは無料で利用でき、テンプレートも豊富にそろっていますので、初めてオウンドメディアを立ち上げる際はWordPressを利用するのが便利でしょう。

上記が準備できれば、レンタルサーバに独自ドメインを設定し、CMSをインストールして、CMSの初期設定(トップページのデザインや、記事ページのテンプレート作成)を行うことでオウンドメディアが出来上がります。

記事の執筆に入る前に、記事から誘導すべきランディングページや問い合わせフォームも準備しておきましょう。

記事執筆

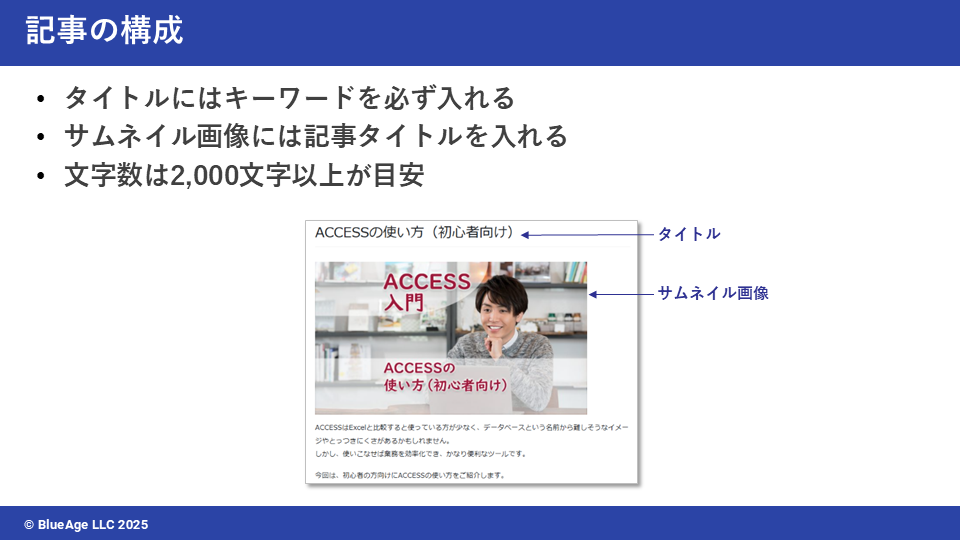

サイトが準備できれば、いよいよ記事の執筆が始まります。

記事の執筆には様々なノウハウがありますが、ここではまず基本をご紹介します。

記事のタイトルには必ずキーワードを入れましょう。こうすることで検索者にとっても、Googleにとっても選定したキーワードに関連した記事であることがわかりやすくなります。

また、記事を表現するサムネイル画像には記事のタイトルを入れましょう。

よく、無料の画像だけをサムネイルにしているケースがありますが、それだとせっかく画像が表示されても何の記事なのかわかりません。画像だけで見ても何の記事かわかるようにしておきましょう。

文字数は執筆する記事のカテゴリーによっても異なりますが、一般的には2,000文字以上が目安となります。

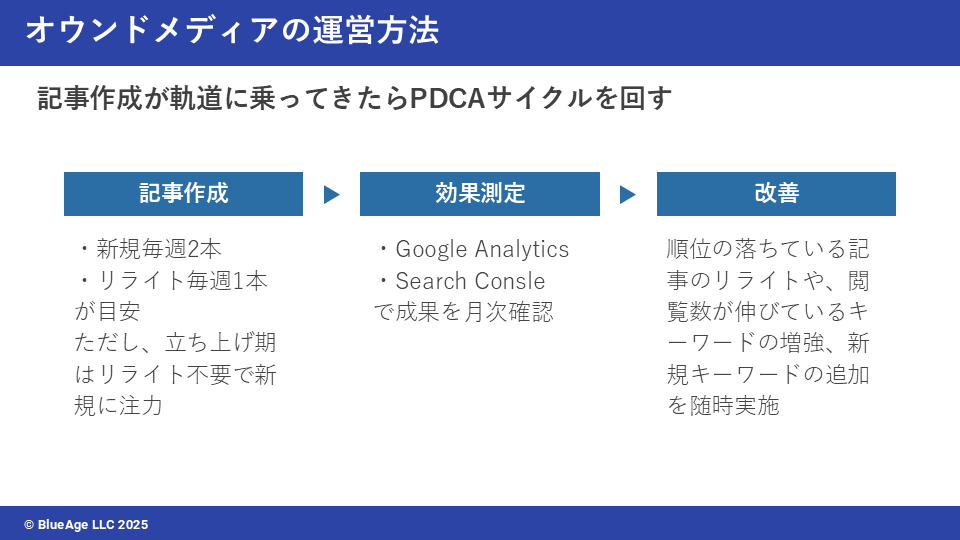

分析・改善

オウンドメディアは記事を書き続けていくだけでは成長しません。

適切な分析と改善を図っていきましょう。

分析を行うためには、オウンドメディアの実績を測定することが必要です。

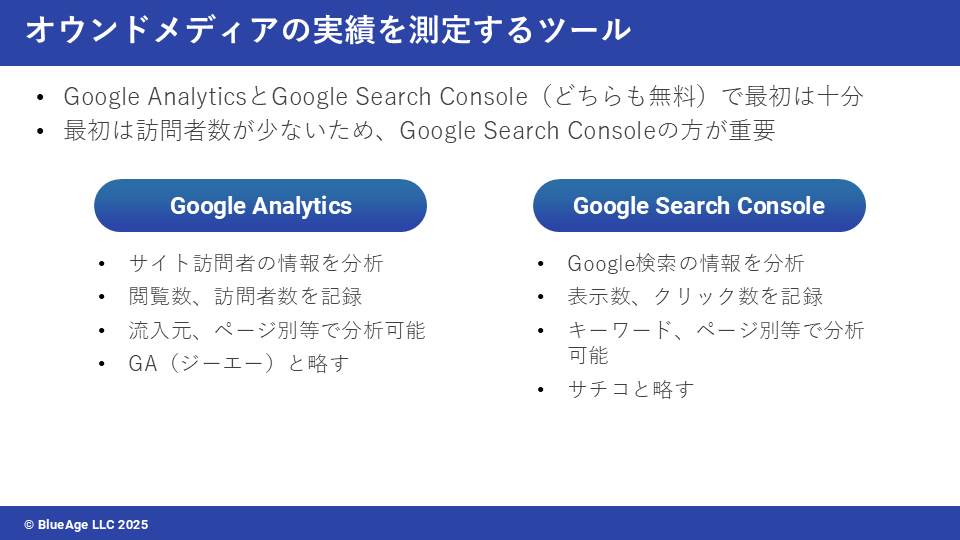

高度な分析ができる有料ツールもありますが、最初はGoogleが提供する無料ツールで十分です。

まずは以下の2つのツールで実績を確認しましょう。

Google Analytics

非常に有名な無料で利用できるWebアクセス解析ツールです。GA(ジーエー)とも呼ばれます。

自社のサイトに訪問したユーザー数や流入元、ページビュー数などを分析可能です。

また、カスタマイズした分析レポートを作成できますので、サイト訪問者 → ランディングページ閲覧者 → 問い合わせ者といったマーケティングファネルごとの数値の推移も確認できます。

Google Search Console

こちらも無料で利用できるツールです。

Google Analyticsとの違いが分かりにくいのですが、こちらはサイトに訪問する前のGoogle検索での表示結果を確認するためのツールです。

一般的にオウンドメディアへの流入方法は、Google検索 → サイト訪問となります。オウンドメディアを立ち上げたばかりの頃はサイトの訪問者が少ないため、まずはGoogle検索で上位に表示されることを目指していきます。

そのため、特に立ち上げ初期はGoogle AnalyticsよりもGoogle Search Consoleの数値の推移をみて、記事の方向性を調整していくのが良いでしょう。

以上、オウンドメディアの作り方をご紹介しました。

オウンドメディアを使ったマーケティングに成功すれば新規顧客を継続的に獲得できます。

しかし、自自分一人では始められない、なかなか続かないという課題をお持ちの方も多いでしょう。

そんな時は、マーケティングをスポットで支援するサービス「スポットCMO for B2B」をご検討ください。

BtoBマーケティングのプロが月3万円からの低価格でマーケティングの伴走支援を行います。